こんにちは、MCF広報担当の伊藤です。

最近、採用面接をしていると、応募者からどんな研修や勉強会をやっているんですか?と聞かれることが増えてきました。(求人ページに勉強会してます、って書いているので。)

確かにこれまでは社内の取り組みを積極的に発信してこなかったなぁと反省し、これからは「こんなことやってるよ!」ともっとアピールしていこうと思います。

ということで先日行った社内での勉強会、『デジタルサイネージの未来を知る会』をレポートします。

GW明け早々の5月9日(火)、MCF福岡本社に株式会社インセクト・マイクロエージェンシー(以下インセクト)代表の 川村行治さんをお招きして開催しました。

デジタルサイネージに特化した事業を展開するインセクトの川村さん。会社のロゴ入りキャップが素敵でした。

MCFは、医療機関専門のサイネージサービスを提供していますが、医療に特化しているが故に他業界のサイネージ事情にあまり詳しくないという課題を感じていました。

そんな中、弊社代表の毛塚と親交のあった川村さんに機会をいただき、今回の会が実現。

川村さんが手がけられた事例を交えながら、今、サイネージは街中でどのように活用されているのか、そして、未来のサイネージはどうなっていくのかということをテーマに、お話いただきました。

店舗などの空間をオウンドメディア化する

川村さんは、広告代理店や制作会社を経て、独立。広告代理店時代は、マスメディア広告などを手がけられていたそうです。

お話を聞く前は、なぜデジタルサイネージだったんだろう、ということがちょっと疑問でした。

『とある老舗フィットネスクラブで、利用者の高齢化が課題になっていました。オープン時から利用してくれた常連さんが多く、新しい利用者が増えない。

そんな中で、若い世代、特に女性を取り込もうと店舗をリニューアルする際、空間演出でデジタルサイネージを導入することになったんです。導線設計からコンテンツ企画まで手がけることになりました。』

外向きのディスプレイでターゲット層に訴えるコンテンツを流し、若い世代に一度空間に入ってきてもらう。そして、空間内のサイネージでさらに女性たちの心をくすぐるコンテンツを放映する。コンテンツもサイネージだから情報+情緒的な導きの要素を考えて設計する。

この設置場所とコンテンツの導線設計により、若い女性利用者が増えたそうです。

福岡本社メンバーの半数近くが参加しました。みんな真剣過ぎて、川村さんの冗談に笑い遅れてました。

川村さんは、店舗などの空間もメディアだと考えています。

『デジタルサイネージは、情報だけを伝えるマスメディアとは異なり、その空間の中の導線に組み込むことができる。だからこそ、見えない価値も含めて投影できる媒体なんです。』

マスメディアでの経験がある川村さんだからこそ、サイネージの価値にとても高い意識を持たれているんだと感じました。

“機能するデジタルサイネージ”が運用コスト削減にも

とはいえ、サイネージサービスの運用で大変になるのは、コンテンツの制作。

常に目新しい情報を放映しておかないと、見てもらえなくなってしまいます。MCFでも苦労しているところですが、川村さんもここに課題を感じていたそうです。

そこで、インセクトでは、SNSと連動するデジタルサイネージ「FLOW-CAST」というサービスを展開。

『たくさんの映像コンテンツを制作しなくても、クラウド型という利点を活用してSNSと連携する機能を持たせれば、その投稿が、瞬時に鮮度あるコンテンツになります。』

単純にコストが省けるだけでなく、例えばInstagramに投稿した画像がダイレクトに表示されるからライブ感もある。その空間にいる人の投稿だから、見る側も共感しやすいですよね。

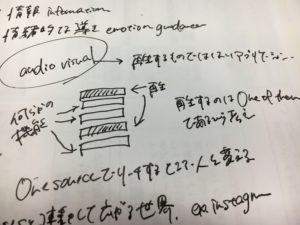

勉強会の時に私が取ったメモ。機能するデジタルサイネージの内容が中心でした。余程の衝撃だった模様。

『デジタルサイネージは、映像を映し出すだけだと思われがちだけど、映像の再生はあくまでもOne of them。いろいろな機能があって、その中の1つだということ。』

これはちょっと目から鱗!!

『これからのデジタルサイネージは、再生と機能を組み合わせて、ストック情報とフロー情報との両方があるっていうのがスタンダードになっていくんじゃないかと思います。』

映像コンテンツを増やすために、日々、四苦八苦しているMCFメンバーにも大きな衝撃だったようで、勉強会後には、次のような声が聞けました。

『SNSを利用した新しい形のサイネージは、映像サイネージを運営している自分にとって、新たな視点・考え方だった。』

『SNSとの連携は更新のリアルタイム性とコスト減が両立でき、顧客と企業双方にメリットがあると感じた。』

“見て楽しむ”から“触って体験する”領域に進化する

さらに、2016年に発表された新サービス「FLOWMAP4D」の話題に。

実際の画面で、電車が動いている様子が地図上に見えると、参加メンバーから「おぉ!」という驚きの声が。

「FLOWMAP4D」は、3DマップとInstagramに時間軸をプラスした新しいデジタルサイネージ。

地図上にInstagramの投稿内容から周辺で人気のスポットや、電車やバスなどの運行状況が表示され、利用者は指で触って見ることができるというサービスです。

『時間軸のある地図ってないなと思ったのがきっかけです。』

実は、川村さん、古地図収集の趣味仲間と「手書き地図推進委員会」を立ち上げ。

全国で「手書き地図」のワークショップを開催しています。

手書き地図推進委員会のサイトより。ワークショップの様子が先日NHKに取材されたそうです。

その活動の中で、普通の地図には示されない、その地域に住む人だけが知っている情報がどこの土地にもあると実感されていたそうです。

「FLOWMAP4D」も、その土地で、その時間だから出会える情報があって体験を促すサービス。

ライフワークにされている活動がサービスの企画・開発につながっているんだと思うと、こういう仕事の仕方って楽しいだろうなと羨ましくなりました。

『このサービスは、駅や観光地での導入を想定し、言葉はなるべく減らしました。

外国の人も、子どもも、高齢の方も、誰でも見て触って、体験してもらえるようにしたい。』

まさに、”デジタルサイネージだからこその価値”を追求されているなと感じました。

勉強会を終えて

質疑応答の時間では、やっぱり、MCFにはない「機能面」の質問が飛び交いました。

『MCFのサイネージは全国の医療機関で導入されていて面数が多い。

だからこそ、Webアプリケーションで機能をプラスしたら、もっと来院者にアプローチできる媒体になるんじゃないでしょうか。』

という川村さんの言葉で締めくくられた今回の勉強会。

MCFメンバーも、同じデジタルサイネージなのにまったく違う世界を見ることができ、とても刺激になったようでした。

普段、サイネージの業務を担当しているスタッフからは

『MCFのサービス=デジタルサイネージという固定概念があったのだと気が付き、サイネージの可能性を考えさせられました。』

と、新たなサービスが生まれるか?と期待できる声も。

私自身、デジタルサイネージだけでなく、楽しそうにご自身のお仕事を語ってくださった川村さんから、仕事に対するスタンスも学ばせていただきました。仕事って楽しんだもん勝ちだ!と。

自分たちにはない視点で見る・考える機会って大事だなと、改めて思いました。

川村さん、貴重なお時間ありがとうございました。

参加メンバーの感想

最後に、MCFメンバーの感想をいくつかご紹介します。

新しい、楽しい、すごい。

「わあ、いいなあ」ということしている川村さんが話してくださったことは、難しいことも多かったのですが、こんなのがあったら楽しい。みんながハッピー。それを実現していると感じました。視覚化されることで、共感が増え、その中に入って行って、参加できる。どうしてこんなに素敵なことを思いつけて、実行出来て。もっと構想はいっぱいあって、その先のことも枝葉のように広がっているのかもしれないと勝手に想像しました。

心地良いデザイン、動き、空気を人は求めるものだと改めて思いました。

(映像制作スタッフ)

SNSとの連動企画や閲覧者の想像をかきたてるコンテンツ作りなど、聞いているだけでワクワクする勉強会でした!受け手にいかに楽しんでもらえるか、いろいろ想像していきたいと思いました。地図を活かしたコンテンツは、観光客を取り戻したい被災地などで活かせるのではと思いました。

(映像制作スタッフ)

特に『機能するサイネージ』という言葉が印象的でした。

街中に溢れるサイネージの現状と、自分達はサイネージを単なる時間潰しのメディア機器にはしない。そういった気持ちを良く表していると思いました。プロジェクションマッピングやSNSとの連動など、具体例や実際の画面を交えながら、リアルなチャレンジのお話をして頂き、とても参考になりました。

サイネージにしても、手書き地図推進委員会にしても『どうしたい』、『どう在りたい』という強い想いを感じました。この強い想いとビジョンが、プロジェクトをプロダクトに変えるのかもしれないと、非常に勉強になりました。

(エンジニア)